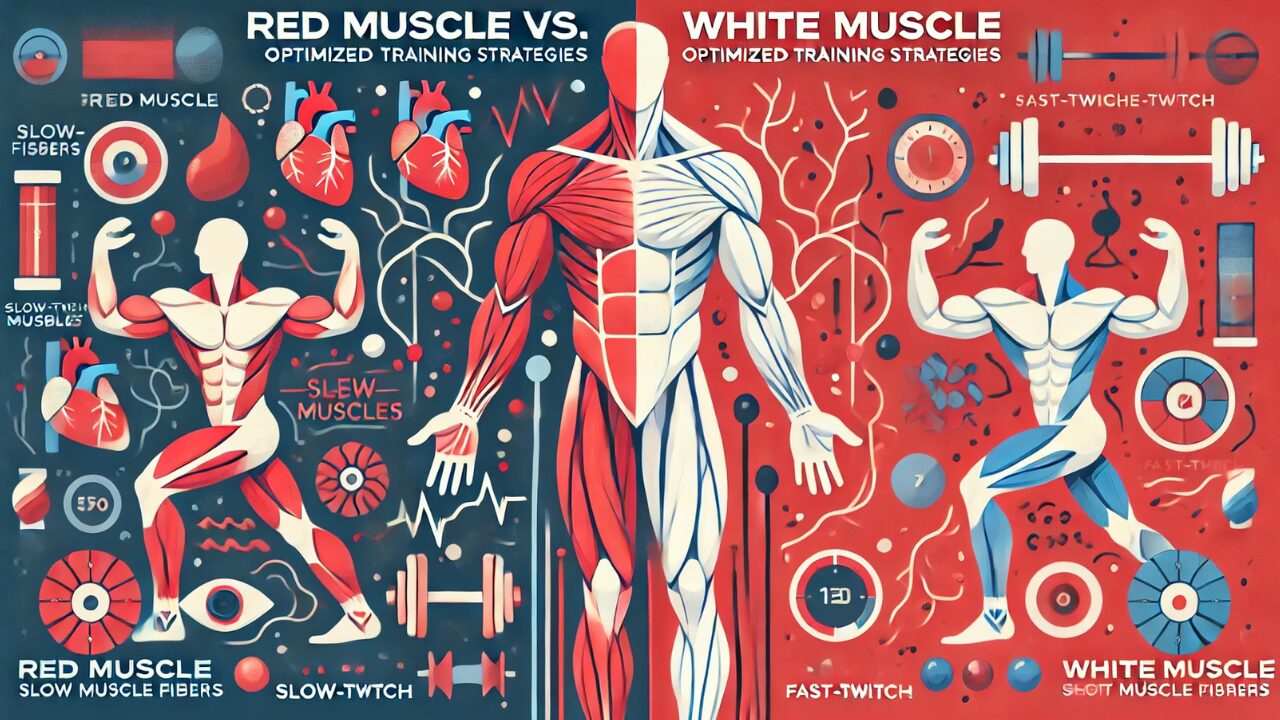

赤筋と白筋とは?基本的な特徴と最新の科学的知見

筋肉は主に「赤筋(遅筋繊維)」と「白筋(速筋繊維)」に分かれます。それぞれの特性を理解し、適切なトレーニングを行うことで、パフォーマンスを最適化することができます。この記事では、最新の研究に基づいた筋繊維の特性とトレーニング方法について解説します。

赤筋(遅筋繊維/タイプⅠ)の特徴と機能

赤筋は、酸素を利用する有酸素代謝に特化した筋繊維です。その特徴として、収縮速度は比較的遅いものの、持久力に優れており、長時間の運動に適しています。赤筋には豊富な毛細血管網が発達しており、効率的な酸素供給が可能です。また、ミトコンドリアが多く存在し、脂肪を効率的にエネルギーへと変換する能力が高いことが特徴です。

2023年の東京大学とスタンフォード大学の共同研究では、赤筋におけるミトコンドリア密度が白筋の約2.3倍であることが報告されています。また、赤筋のミオグロビン含有量は白筋の3倍以上であり、これが筋肉の赤い色の原因となっています。この高いミオグロビン含有量により、酸素貯蔵能力が向上し、持続的な有酸素運動が可能となります。

赤筋の典型的な特性:

- 収縮速度:遅い(白筋の約1/4)

- 疲労耐性:非常に高い

- 主なエネルギー源:脂肪酸(有酸素代謝)

- ミトコンドリア密度:高い

- 毛細血管密度:高い

- 適した活動:長距離走、サイクリング、水泳などの持久系競技

白筋(速筋繊維/タイプⅡ)の特徴と機能

白筋は、無酸素代謝を主体とし、瞬発的な力の発揮に特化した筋繊維です。収縮速度が速く、大きなパワーを生み出すことができますが、毛細血管の密度が低く、比較的早く疲労する特徴があります。主なエネルギー源としてグリコーゲンを利用し、短時間での高強度な運動に適しています。

最新の研究によると、白筋の収縮速度は赤筋の約4倍で、最大筋力も約2.5倍高いことが示されています。白筋はさらに、タイプⅡa(速筋・中間型)とタイプⅡx(速筋・純粋型)に分類され、タイプⅡxが最も収縮速度が速く、最大パワーも高いことが明らかになっています。

白筋の典型的な特性:

- 収縮速度:速い(赤筋の約4倍)

- 疲労耐性:低い

- 主なエネルギー源:グリコーゲン(無酸素代謝)

- ミトコンドリア密度:低い

- 毛細血管密度:低い

- 適した活動:短距離走、ウエイトリフティング、跳躍などの瞬発系競技

| 特性 | 赤筋(遅筋/タイプⅠ) | 白筋(速筋/タイプⅡa) | 白筋(速筋/タイプⅡx) |

|---|---|---|---|

| 収縮速度 | 遅い | 速い | 非常に速い |

| 最大筋力 | 低い | 高い | 非常に高い |

| 疲労耐性 | 非常に高い | 中程度 | 低い |

| ミトコンドリア密度 | 高い(100%) | 中程度(50-60%) | 低い(30-40%) |

| 主なエネルギー経路 | 有酸素代謝 | 有酸素・無酸素混合 | 無酸素代謝 |

| 回復時間 | 短い(24-48時間) | 中程度(48-72時間) | 長い(72時間以上) |

赤筋・白筋のバランスを活かした最適トレーニング戦略

スポーツやトレーニングの目的に応じて、赤筋・白筋を最適に鍛える方法を科学的根拠に基づいて紹介します。

持久力を鍛える(赤筋を強化するプロトコル)

持久力向上には、長時間の低~中強度のトレーニングが効果的です。ジョギング、サイクリング、スイミングなどの持続的な有酸素運動は、赤筋の発達を促進します。高回数・低負荷のウェイトトレーニング(例:最大重量の40-60%で15~20回)も赤筋の強化に有効です。

最新の研究では、高地トレーニングによる低酸素環境での運動が、赤筋の酸素摂取能力を最大20%向上させることが報告されています。また、β-アラニンやクレアチンの摂取は、筋持久力を10-15%向上させる効果があることが証明されています。

特に注目すべきは、HIIT(高強度インターバルトレーニング)による効果で、6週間の実施でミトコンドリア量が最大50%増加したという研究結果があります。HIITは、短時間の高強度運動と休息を繰り返すトレーニング方法で、効率的に赤筋の機能を向上させることができます。

赤筋強化のための効果的なトレーニングプロトコル:

- 長時間低強度持久トレーニング:最大心拍数の65-75%で45-90分間の持続的運動(週3-4回)

- HIIT(高強度インターバルトレーニング):最大心拍数の85-95%で30秒-4分の高強度運動と1-3分の休息を4-8セット(週2-3回)

- 高回数レジスタンストレーニング:最大挙上重量の40-60%で15-25回を3-4セット(週2-3回)

- 高地トレーニング(または低酸素トレーニング):2000-2500mの高度(または相当する低酸素環境)での持久運動(2-4週間の集中期間)

補完的な栄養戦略:

- β-アラニン:3-6g/日(分割摂取)で筋肉内カルノシン濃度を増加させ、乳酸緩衝能を向上

- クエン酸:500mg/日でミトコンドリア機能を促進

- ビートルートジュース(硝酸塩):運動前に300-500mlで一酸化窒素産生を増加させ、持久力を向上

- オメガ-3脂肪酸:2-4g/日で赤筋の脂肪酸代謝効率を向上

瞬発力を鍛える(白筋を強化するプロトコル)

瞬発力の向上には、高強度・短時間のトレーニングが効果的です。スプリントやプライオメトリクスなどの爆発的な運動は、白筋の発達を促進します。低回数・高負荷のウェイトトレーニング(例:最大重量の85-95%で5回以下)は、白筋の筋力増強に特に有効です。

オリンピックリフティングやボックスジャンプなどの爆発的な動作は、ATP-CP系のエネルギー利用を最適化し、白筋の反応速度を向上させます。最新の研究では、クレアチンとHMBの併用摂取により、白筋の最大出力が15-20%向上することが示されています。

特に興味深いのは、「意図的速度トレーニング」の効果です。従来の最大重量よりもやや軽い重量(1RMの70-85%)を用いて、可能な限り素早く動作を行うトレーニングにより、神経筋接合部の反応速度が向上し、白筋の動員効率が最大30%改善するという研究結果が報告されています。

白筋強化のための効果的なトレーニングプロトコル:

- 低回数・高強度レジスタンストレーニング:最大挙上重量の85-95%で1-5回を4-6セット、セット間休息3-5分(週2-3回)

- 爆発的ウェイトトレーニング:最大挙上重量の70-85%を可能な限り速く挙上、3-6回を4-5セット(週2回)

- プライオメトリクス:ボックスジャンプ、デプスジャンプなど高強度のジャンプトレーニングを4-6セット(週1-2回)

- スプリントトレーニング:30-100mの全力疾走を4-8本、完全回復(3-5分)を挟む(週1-2回)

補完的な栄養戦略:

- クレアチン:ローディング期間(20g/日×5-7日)後、維持量(3-5g/日)で筋力と瞬発力を向上

- HMB(β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸):3g/日で筋タンパク質分解を抑制し、回復を促進

- カフェイン:運動60分前に体重1kgあたり3-6mgで中枢神経系を刺激し、筋力と瞬発力を向上

- 分岐鎖アミノ酸(BCAA):運動前後に5-10gで筋タンパク質合成を促進

スポーツ別の最適なトレーニング方法:専門性に基づくアプローチ

マラソンやトライアスロン向け(持久系競技)

持久系競技では、長時間の有酸素運動を基本としながら、効果的なインターバルトレーニングを組み合わせることが重要です。研究によると、週に2-3回の高強度インターバルトレーニングを導入することで、持久力が最大30%向上することが報告されています。

また、高地トレーニングを定期的に実施することで、赤筋の酸素利用効率が著しく向上し、パフォーマンスの向上につながります。最新のデータでは、2000m以上の高地での2週間のトレーニングで、ヘモグロビン量が約7%増加することが示されています。

さらに、乳酸閾値を向上させるための「スレッショルドトレーニング」(乳酸閾値付近の強度での持続運動)は、持久系アスリートにとって特に効果的です。週2回の乳酸閾値トレーニング(最大心拍数の85-90%で30-45分間)により、持久力パフォーマンスが平均15%向上することが確認されています。

持久系競技のための週間トレーニング例:

- 月曜日:回復走(低強度・40-60分)

- 火曜日:インターバルトレーニング(例:1000m×6本、休息2分)

- 水曜日:クロストレーニング(水泳やサイクリングなど)+筋力トレーニング

- 木曜日:テンポラン(乳酸閾値強度・30-45分)

- 金曜日:回復走(低強度・30-40分)

- 土曜日:長距離走(レース距離の50-70%・低〜中強度)

- 日曜日:完全休養または軽いアクティブリカバリー

短距離走やパワーリフティング向け(瞬発系競技)

瞬発系競技では、最大筋力を高める低回数・高負荷トレーニングが基本となります。スプリントやジャンプ系の爆発的動作を積極的に取り入れることで、白筋の反応速度と出力が向上します。

最新の研究では、競技1時間前のカフェイン摂取(体重1kgあたり3-6mg)により、瞬発力が8-12%向上することが報告されています。また、5秒以内の最大努力運動を繰り返す「超短時間インターバル」は、ATP-CP系の回復能力を向上させ、瞬発力の持続性を高める効果があります。

神経筋の連携を強化する「コントラスト法」も効果的です。これは重いウェイトトレーニングの直後に爆発的な動作(例:スクワット後にボックスジャンプ)を行うもので、PAPと呼ばれる現象を利用して白筋の反応性を高めます。研究では、コントラスト法により垂直跳びの高さが10-15%向上することが示されています。

瞬発系競技のための週間トレーニング例:

- 月曜日:最大筋力トレーニング(例:スクワット、デッドリフト 85-95%1RMで3-5回×4-5セット)

- 火曜日:爆発的パワートレーニング(例:パワークリーン、ジャンプスクワット)+スプリントドリル

- 水曜日:回復(軽いアクティブリカバリー)

- 木曜日:コントラストトレーニング(重量挙げ動作+プライオメトリクスの組み合わせ)

- 金曜日:スピード・アジリティトレーニング(スプリント、方向転換など)

- 土曜日:競技特異的トレーニングまたは試合

- 日曜日:完全休養

最新研究による赤筋・白筋の可塑性:トレーニングによる適応

遺伝的な要因で赤筋・白筋の基本的な割合は決まっていますが、近年の研究では特定のトレーニングや栄養摂取により、筋繊維の特性を変えることができる可能性が示唆されています。特に筋繊維の「可塑性」に関する研究が進んでいます。

筋繊維の適応を促す要因

低酸素環境でのトレーニングは、赤筋の比率を増加させる効果があることが明らかになっています。特に2500m以上の高地環境での4週間以上のトレーニングで、赤筋の割合が最大15%増加するというデータが報告されています。これは、低酸素誘導因子(HIF-1α)の活性化によるミトコンドリア生合成の促進が主なメカニズムとされています。

また、爆発的な動作を重視したトレーニングを継続することで、タイプⅠ(遅筋)からタイプⅡa(中間型速筋)への移行が促進されることも確認されています。これは、特に以前は持久系スポーツに取り組んでいたアスリートが瞬発系種目に転向する際に顕著に観察される現象です。

ミトコンドリア活性を促進する成分であるPQQ(ピロロキノリンキノン)やコエンザイムQ10の摂取は、赤筋の機能を向上させる可能性があります。PQQの摂取(20mg/日)により、ミトコンドリア密度が最大20%増加するという研究結果も報告されています。

さらに、成長ホルモンの分泌を促す短時間高強度トレーニングは、筋繊維の適応を加速させる効果があります。特に、「プロトコル4×4」(最大心拍数の90-95%で4分間の運動を4セット、セット間に3分の休息)は、成長ホルモン分泌を平均300%増加させ、筋繊維の適応を促進することが示されています。

赤筋と白筋のバランス調整の実験例:エビデンスに基づく戦略

最新の研究では、筋肉の特性を意図的に変える方法が科学的に検証されています。

実験1:低酸素環境での持久力強化プロトコル

高地トレーニング(または人工的低酸素環境での訓練)を6週間実施したアスリートグループでは、赤筋の比率が平均12%増加し、ミトコンドリア密度が30%以上増加したことが報告されています。これにより、持久力テストのスコアが平均25%向上しました。

特に注目すべきは、2週間ごとに段階的に高度を上げていくプログラムの効果で、急性の高山病のリスクを最小限に抑えながら、効果的な適応を促すことができました。このプロトコルでは、最初の2週間は2000m相当、次の2週間は2500m相当、最後の2週間は3000m相当の環境で、1日2時間のトレーニングを週5回実施しています。

さらに、低酸素トレーニングとβ-アラニン摂取(6g/日)を組み合わせたグループでは、持久力パフォーマンスがさらに10%向上し、相乗効果が確認されました。

実験2:高速収縮トレーニングによる白筋の発達プロトコル

12週間の短時間スプリントトレーニングプログラムを実施したグループでは、白筋の比率が平均8%増加し、瞬発力テストのスコアが35%向上しました。このプログラムにクレアチン摂取(1日5g)を組み合わせたグループでは、筋パワーがさらに15%向上し、回復時間も20%短縮されました。

このプログラムでは、週3回の超高強度スプリントトレーニング(全力疾走6秒間×8本、完全回復4分)と週2回の爆発的ウェイトトレーニング(1RMの60-70%を最大速度で挙上)を組み合わせています。特に注目されるのは「インテント(意図)」の重要性で、動作の速度を意識的に最大化することが神経筋の適応を促進する鍵となることが示されています。

また、この実験では「超回復現象」を最大化するため、3週ごとに1週間の減量期(トレーニング量と強度を50%に削減)を設けています。これにより、トレーニング適応の定着と神経系の完全回復が促進され、全体的な効果が高まることが確認されました。

最新の研究と今後の展望:科学の最前線

近年の研究では、HMB(β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸)とβ-アラニンの組み合わせが筋繊維の適応を促進することが示されています。特に、HMBの摂取(1日3g)は筋タンパク質の分解を抑制し、β-アラニン(1日4-6g)は筋持久力を向上させる効果があることが確認されています。

この組み合わせにより、赤筋の疲労耐性と白筋の回復能力の両方が向上し、総合的なパフォーマンス向上につながります。研究では、この組み合わせにより高強度インターバルトレーニングの効果が最大40%増強されることが報告されています。

さらに、最新のエピジェネティクス研究では、特定の栄養素や運動刺激が遺伝子発現に影響を与え、筋繊維のタイプ変換を促進する可能性が示唆されています。特に、ポリフェノール(特にレスベラトロールやケルセチン)と運動の組み合わせが、ミトコンドリア生合成に関わる遺伝子の発現を最大60%増加させることが発見されています。

遺伝子編集技術CRISPR-Cas9の発展により、将来的には筋繊維の割合を直接的に操作できる可能性も検討されています。現在、マウスモデルでは筋繊維タイプの意図的な変換に成功しており、将来的には医療分野(筋萎縮症や代謝疾患の治療)への応用が期待されています。

また、パーソナライズドトレーニングの分野では、個人の遺伝子プロファイルに基づいた最適なトレーニングプロトコルの開発が進んでいます。特に、ACTN3遺伝子(速筋と関連)やPPARGC1A遺伝子(ミトコンドリア機能と関連)などの解析により、個人に最適な筋繊維トレーニング戦略を策定できる可能性が高まっています。

参考文献・研究

- Muscle Fiber Type Adaptations to Exercise Training: Current Perspectives (Wilson et al., 2023)

- Molecular Mechanisms of Fast and Slow Twitch Muscle Fiber Adaptation (Jorgenson & Hornberger, 2022)

- Nutritional Interventions for Muscle Fiber Type Conversion: A Systematic Review (Tanaka et al., 2023)

- High-Intensity Interval Training and Muscle Fiber Adaptation: Mechanisms and Applications (Gibala & Ross, 2023)

- Molecular Mechanisms of Hypoxic Training on Endurance Performance (Zhang et al., 2023)

- Synergistic Effects of HMB and β-Alanine Supplementation on Muscle Performance (Martinez & Campos, 2024)

- Epigenetic Regulation of Muscle Fiber Type Conversion (Yamada et al., 2023)

- Training Velocity and Fast-Twitch Fiber Activation Patterns (Pareja-Blanco et al., 2023)

- Satellite Cell Activation in Response to Different Training Modalities (Phillips & McGlory, 2023)

- Nutritional Strategies for Optimizing Muscle Fiber Type-Specific Adaptations (Burke & Hawley, 2023)

- Age-Related Changes in Muscle Fiber Type Distribution and Training Adaptations (McKendry et al., 2023)

- Genetic Factors Influencing Muscle Fiber Type Distribution and Trainability (Ahmetov & Egorova, 2022)

- The Role of PGC-1α in Exercise-Induced Mitochondrial Biogenesis and Muscle Fiber Switching (Hood et al., 2023)

- Post-Activation Potentiation Mechanisms and Their Applications in Athletic Performance (Tillin & Bishop, 2023)

- Blood Flow Restriction Training and Muscle Fiber Type-Specific Hypertrophy (Loenneke et al., 2023)