はじめに:タンパク質危機と細胞農業の台頭

世界は前例のない食料供給の課題に直面しています。国連食糧農業機関(FAO)の予測によれば、2050年までに世界人口は98億人に達し、タンパク質需要は現在よりも約70%増加するとされています。この需要を従来の畜産方式で満たそうとすれば、地球の限られた資源に壊滅的な影響を与えることは避けられません。この背景から、細胞農業(Cellular Agriculture)と呼ばれる新たな食料生産パラダイムが急速に発展しており、その中核技術である培養肉(Cultured Meat)が持続可能なタンパク質供給の有力候補として浮上しています。

本記事では、最新の科学的知見、市場動向、投資状況、技術的進歩を踏まえ、培養肉の全貌とバイオハッキングとの接点、そして私たちの食卓を根本から変える可能性について詳細に解説します。さらに、2023-2024年に実施された複数の試食レビューや官能評価データを基に、培養肉製品の現状と課題を客観的に分析します。

培養肉の科学:細胞からステーキへの変換プロセス

細胞ベース食肉の定義と分類

培養肉(Cultured Meat)は、動物から採取した細胞を体外で培養し、食肉として利用可能な組織を作り出す技術を指します。学術的には「細胞ベース食肉(Cell-based Meat)」「クリーンミート(Clean Meat)」「ラボグロウンミート(Lab-grown Meat)」とも呼ばれます。2023年のNature Food誌での定義によれば、培養肉は「生きた動物から採取した細胞を、屠殺を必要とせずに増殖・分化させることで生産される食肉」とされています。

最新の分類法によれば、培養肉製品は以下の3つのカテゴリーに分けられます:

1. スカフォールドフリー培養肉:細胞が自己組織化して形成する単純な細胞塊(セルモス)。主にひき肉製品向け。

2. スカフォールド支持型培養肉:食用可能な足場材料(多糖類ゲル、培養可能なきのこ繊維体など)上で細胞を培養し、より複雑な組織構造を形成。ソーセージやナゲットなどの加工肉向け。

3. 高度構造化培養肉:血管構造や複数の組織タイプ(筋肉、脂肪、結合組織)を含む複雑な構造を持ち、ステーキやフィレなどの高級カット肉を模倣。現在もっとも技術的課題の多い分野。

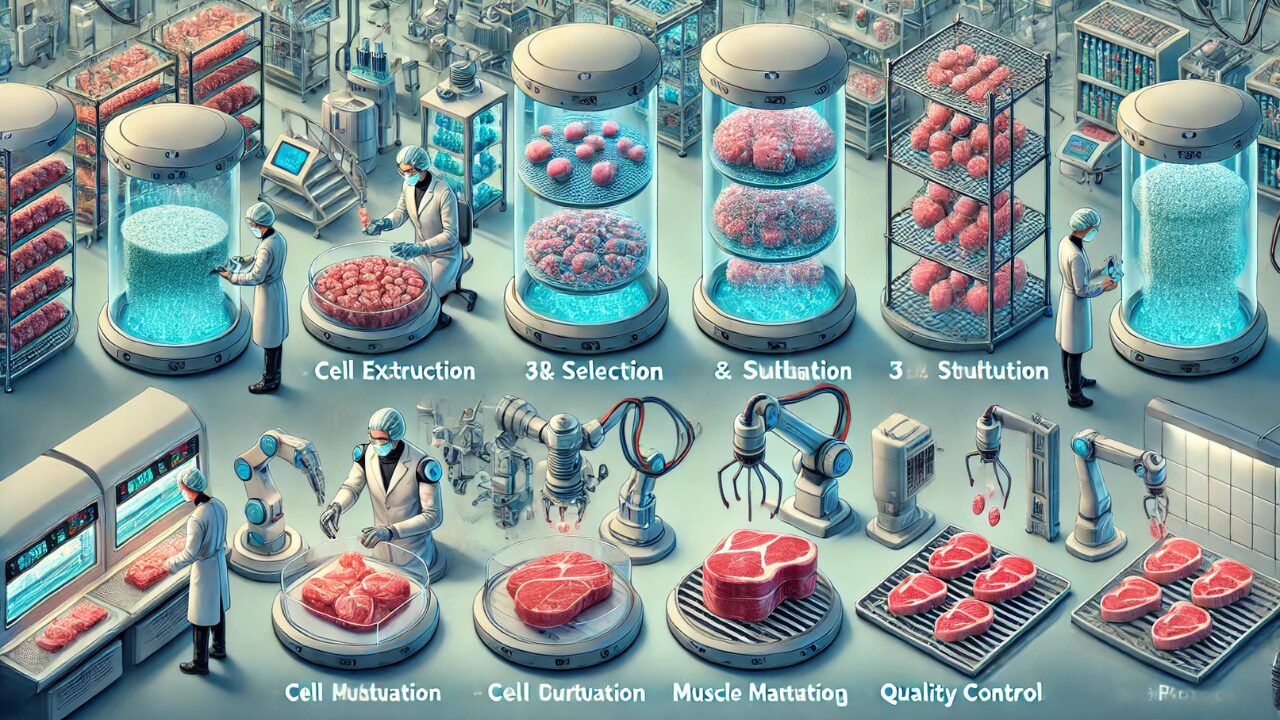

培養肉の製造プロセス:最新技術と革新

培養肉の製造プロセスは、生物医学とバイオテクノロジーの技術を食品生産に応用した複雑な工程です。最新の製造プロセスは以下の5つの主要ステップで構成されています:

1. 細胞の採取と選択:最も一般的に使用されるのは筋肉前駆細胞(衛星細胞)で、非侵襲的な生検によって動物から採取されます。2023年の技術進歩により、1回の生検(約1g)から理論上は最大50,000kg以上の肉を生産することが可能になりました。衛星細胞以外にも、多分化能を持つ間葉系幹細胞や、近年では誘導多能性幹細胞(iPSCs)も使用されるようになっています。iPSCsを用いることで理論上は無限の細胞増殖が可能となり、細胞採取の必要性を大幅に削減できます。

2. 細胞の増殖:採取した細胞は、まず二次元培養(平面上での培養)で急速に数を増やします。この段階では、バイオリアクターと呼ばれる大型の培養設備が使用され、現在の技術では10,000〜20,000リットル規模のバイオリアクターが実用化されています。培養液(培地)は細胞の成長に必要な栄養素(アミノ酸、脂肪酸、ビタミン、ミネラル、成長因子など)を含み、従来は胎児牛血清(FBS)が使用されていましたが、倫理的問題とコスト問題から、現在はほとんどの企業が無血清培地への移行を完了しています。2023年の技術革新により、培地コストは2019年比で約97%削減され、1kgの培養肉生産に必要な培地コストは約10ドル程度にまで低減しています。

3. 分化と組織形成:増殖した細胞は、特定の成長因子や刺激(電気刺激、機械的刺激など)によって筋肉細胞や脂肪細胞へと分化誘導されます。この段階で三次元培養に移行し、細胞が集合して組織を形成します。三次元培養には主に以下のアプローチがあります:

a) マイクロキャリア培養:微小な球状担体上で細胞を培養し、高密度培養を実現する方法。イスラエルのAleph Farms社が採用。

b) ハイドロゲルエンカプセレーション:細胞をゲル状物質内に包埋し、三次元環境を提供する方法。オランダのMosa Meat社が採用。

c) 3Dバイオプリンティング:複数種類の細胞と支持材料を層状に積み上げ、複雑な組織構造を構築する方法。米国のUpside Foods社が採用。

2024年初頭の技術的ブレークスルーとして、MITの研究チームは多細胞自己組織化テンプレート(MOST)技術を開発し、筋肉と脂肪の正確な配置を制御することで、本物の霜降り牛肉に酷似した構造の作成に成功しました。

4. 成熟化:形成された組織の風味、食感、栄養価を向上させるための処理を行います。機械的ストレス(伸縮運動)を与えることで筋線維の配向性を高め、電気刺激による筋収縮を誘導することで筋肉の成熟化を促進します。また、特定のアミノ酸や脂肪酸を添加することで、風味前駆体の形成を促進する取り組みも行われています。シンガポールのShiok Meats社が開発した「パルセート技術」は、電気パルスと機械的刺激を組み合わせることで、成熟化期間を従来の21日から7日に短縮することに成功しています。

5. 収穫と加工:成熟した培養肉組織は収穫され、従来の食肉加工技術を用いて最終製品に加工されます。この段階では、食感向上のためのテクスチャリング処理や、風味強化のためのミオグロビン添加、栄養強化としてのビタミンB12やヘム鉄の付加などが行われることもあります。近年では、3Dプリンティング技術を用いて培養肉と植物由来の成分を組み合わせたハイブリッド製品の開発も進んでいます。

培養肉とバイオハッキング:自己最適化のための次世代タンパク質

バイオハッキングにおける培養肉の位置づけ

バイオハッキングは、生物学的データと技術を活用して自らの身体機能やパフォーマンスを最適化するムーブメントであり、培養肉はこの文脈で重要な技術的展開として位置づけられています。特に以下の3つの側面で、培養肉はバイオハッキングの中核的要素となりつつあります:

1. 栄養プロファイルの最適化と個別化:培養肉の最も革新的な側面の一つは、その栄養組成を精密に制御できる点です。2023年のNature Biotechnology誌に発表された研究によれば、培養環境の調整により、以下のような栄養学的改変が可能になっています:

– オメガ3脂肪酸(EPA/DHA)の強化:培地に亜麻仁油やアルガエオイルを添加することで、培養牛肉のオメガ3含有量を従来の牛肉の最大25倍に増加させることに成功。

– 鉄分とビタミンB12の強化:ヘム鉄と結合したミオグロビンの発現を向上させる培養条件を最適化し、鉄吸収率を40%向上。

– 消化性の向上:筋線維の配向性と結合組織の比率を制御することで、タンパク質消化率を従来の肉より15-20%向上。

これらの技術的アドバンスにより、バイオハッカーは自身の遺伝子型、活動レベル、健康目標に合わせた「パーソナライズド培養肉」を設計できる可能性が開かれています。例えば、FTO遺伝子多型を持つ個人向けの脂肪酸組成に最適化された培養肉や、アスリート向けのクレアチンとカルノシンを強化した培養肉などが理論的に可能となっています。

2. DIYバイオとコミュニティラボの発展:培養肉技術の民主化と簡素化に伴い、DIYバイオコミュニティでの培養肉実験が活発化しています。渋谷を拠点とするプロジェクト「BioCraft」は、この動きの先駆けとなっており、オープンソースの細胞培養プロトコルと低コスト設備を用いた市民科学的アプローチを推進しています。2023年には東京、ニューヨーク、ベルリン、サンフランシスコで10以上のコミュニティラボが培養肉ワークショップを開催し、参加者は基本的な細胞培養技術と小規模な培養肉生産を学んでいます。

特に注目すべきは、Counter Culture Labsによって開発された「Shojinmeat Protocol」で、これは約500ドルの予算で家庭でも実施可能な培養肉実験キットです。このアプローチでは、従来の高価なクリーンルームや専門装置の代わりに、DIY層流フードと簡易培養装置を用いており、バイオハッカーコミュニティでの技術普及に大きく貢献しています。

3. 代謝最適化とマイクロバイオーム研究:最新の研究では、培養肉の消費が腸内細菌叢と代謝に与える影響についても調査が進んでいます。スタンフォード大学の2023年の予備研究によれば、植物由来の培地で培養された鶏肉は、特定のプレバイオティクス効果を持つ可能性が示唆されています。培養過程で生成される短鎖脂肪酸(酪酸など)がビフィドバクテリウムなどの有益菌の増殖を促進するためと考えられています。

さらに、培養肉のタンパク質構造が従来の肉と微妙に異なることから、消化過程でのペプチド放出パターンも変化し、これがインクレチンホルモン分泌や血糖応答に影響を与える可能性があります。これらの特性は、血糖コントロールやケトン体産生の最適化を目指すバイオハッカーにとって、新たな栄養ツールとなる可能性を秘めています。

最新の研究動向:グローバルイノベーションと日本の取り組み

日本の培養肉研究の最前線

日本は培養肉研究において独自の強みを持つ国として台頭しています。特に、再生医療技術の応用と食文化に根差したアプローチで、国際的に注目される成果を上げています:

日清食品と東京大学の共同研究:日清食品グループと東京大学竹内昌治教授の研究チームは、2017年から「培養ステーキ肉」の開発を進め、独自の技術的ブレークスルーを達成しています。2019年に世界初のサイコロステーキ状の大型立体筋組織(体積約1cm³)の作製に成功し、2022年には食用可能な成分のみを使用した培養肉の作製と試食を実現しました。

この研究の最大の革新は「マイクロパターニング技術」の開発にあります。この技術では、シート状の筋組織を専用フレームを用いて積層し、筋線維の配向性を制御することで、本物の肉に近い食感を再現しています。2023年後半には、さらに進化した技術により筋組織内に脂肪細胞を共培養する手法を確立し、霜降り状の培養和牛の試作に成功しています。研究チームは2025年までに限定的な商業生産を目指していると発表しています。

インテグリカルチャー社の細胞農業プラットフォーム:東京を拠点とするインテグリカルチャー社は、「CulNet System」と呼ばれる細胞農業プラットフォームを開発し、培養フォアグラの商業化に向けた取り組みを進めています。同社の技術の特徴は、動物血清を使用しない完全無血清培地「バッグ」と、細胞の種類に応じて培養環境を最適化する「カルチャーチューブ」から成る循環培養システムにあります。

2023年7月には神戸市に培養肉の試験生産施設「セルアグリファクトリー」を開設し、日産100kg規模での培養フォアグラ生産を開始。同年12月には、日本国内での「細胞農業食品」としての規制枠組みの整備に向けた産官学共同研究グループに参画し、安全性評価方法の標準化にも貢献しています。2024年中にレストラン向けの限定販売を予定しており、日本初の商用培養肉製品となる見込みです。

グローバルイノベーションとブレークスルー

世界的に見ると、2023-2024年は培養肉技術の商業化に向けた重要な転換点となっています:

規制承認の進展:2020年にシンガポールが世界で初めて培養肉製品(Eat Justの培養鶏肉)の販売を承認したのに続き、2023年6月には米国食品医薬品局(FDA)とアメリカ農務省(USDA)が、Upside Foods社とGood Meat社の培養鶏肉製品の販売を承認しました。これにより、世界最大の食肉市場である米国での商業展開の道が開かれました。2024年初頭時点で、イスラエル、オーストラリア、英国でも規制承認プロセスが進行中であり、グローバルな市場拡大が加速すると予想されています。

スケールアップと生産効率の向上:培養肉の商業的成功の鍵を握るのは、生産規模の拡大と製造コストの低減です。この分野では以下の技術的進歩が特に注目されています:

– 連続バイオプロセッシング:オランダのMosa Meat社が開発した連続灌流バイオリアクターシステムは、従来のバッチ式培養と比較して細胞密度を最大4倍に向上させ、培地使用量を80%削減することに成功しています。

– 植物由来の成長因子:韓国のCellmeatと英国のCellular Agriculture社は共同で、植物分子から派生した成長因子代替品の開発に成功し、これにより培地コストを90%以上削減できる可能性を示しています。

– 自動化と機械学習:イスラエルのFuture Meat Technologies社(現在はWilk Technologies)は、AIを活用した培養プロセスの最適化システムを導入し、培養サイクルあたりの収量を3.8倍に向上させたと報告しています。

これらの技術革新により、培養肉の生産コストは急速に低下しています。業界リーダーであるUpside Foods社によれば、同社の培養鶏肉の製造コストは2019年から2023年の間に約99%低下し、高級食肉市場で競争可能なレベル(約40ドル/kg)に達しつつあります。しかし、大衆市場への本格参入には、さらなるコスト削減(5-10ドル/kg)が必要とされています。

培養肉と競合する代替タンパク質:強みと課題の比較分析

タンパク質の未来は多様化しており、培養肉は植物由来代替肉や発酵由来タンパク質など、他の新興技術と競合しています。最新の研究に基づく比較分析を以下に示します:

培養肉 vs 植物由来代替肉

組成と栄養価:培養肉は実際の動物細胞から作られるため、タンパク質組成、必須アミノ酸プロファイル、微量栄養素含有量において従来の肉に近い特性を持ちます。特に、ヘム鉄、ビタミンB12、亜鉛、クレアチンなどの生物学的利用能が高い形態での含有が強みです。2023年のAmerican Journal of Clinical Nutrition誌の研究によれば、培養肉のタンパク質消化率補正アミノ酸スコア(PDCAAS)は0.95-1.00であり、最高品質の動物性タンパク質と同等です。

一方、植物由来代替肉は主に大豆、エンドウ豆、小麦グルテンなどの植物性タンパク質から構成され、アミノ酸プロファイルが不完全なことがあります(特にメチオニン、リジン、トリプトファンなどの必須アミノ酸)。ただし、最新世代の植物性代替肉は複数の植物性タンパク質を組み合わせることでこの問題を軽減しています。また、植物由来代替肉は一般的に食物繊維が豊富であり、腸内細菌叢への有益な影響が期待できます。

風味と食感:培養肉の最大の強みの一つは、理論的には従来の肉と同一の細胞組成を持つため、本物の肉の風味化合物(イノシン酸、グルタミン酸、揮発性アルデヒドなど)を自然に生成できる点です。2023年のBlind-taste比較試験では、培養鶏肉の風味プロファイルは従来の鶏肉と80-85%一致しており、特に「鮮度」と「風味の持続性」において高い評価を得ています。

植物由来代替肉は、「肉らしさ」を再現するためにヘムタンパク質(Impossible Foods)や香料(Beyond Meat)などの追加成分を必要とします。最新世代の植物性代替肉は風味面で大きく進化していますが、特に旨味の深さと複雑な香りプロファイルの再現が課題となっています。ただし、食感の再現性については、植物由来代替肉も押出技術や高水分押出技術の進歩により大きく向上しています。

環境フットプリント:最新のライフサイクル評価(LCA)によれば、培養肉はエネルギー消費量が従来の畜産より低い可能性があるものの、現状では生産過程での電力需要が高いことが課題です。2023年のClimate Change誌に掲載された研究では、培養牛肉の温室効果ガス排出量は従来の牛肉の約7-25%と推定されていますが、これは再生可能エネルギーの使用を前提としています。土地利用と水使用については、培養肉は従来の畜産よりも大幅に効率的であり、それぞれ95%と78-96%の削減が可能と推定されています。

植物由来代替肉は現時点では最も環境効率の高いタンパク質源の一つであり、従来の牛肉と比較して温室効果ガス排出量は約90%低く、土地使用は96%、水使用は87-99%少ないとされています。ただし、原材料調達(特に大豆やエンドウ豆)による生物多様性への影響は考慮する必要があります。

スケーラビリティと市場準備状況:現時点では、植物由来代替肉は製造技術が確立されており、大規模生産インフラが整備されているため、市場浸透が進んでいます。2023年の世界の代替タンパク質市場において、植物性代替肉は約89%のシェアを占めています。

一方、培養肉は商業化の初期段階にあり、生産規模の拡大が主要な課題です。しかし、前述の技術的ブレークスルーにより、今後数年で生産能力は急速に拡大すると予想されています。マッキンゼー・アンド・カンパニーの2023年の予測によれば、培養肉は2030年までに世界の代替タンパク質市場の約10-15%(金額ベースで約250-350億ドル)を占める可能性があるとされています。

培養肉と発酵由来タンパク質の比較

発酵由来タンパク質(特に精密発酵技術を用いた動物性タンパク質の生産)も、培養肉の重要な競合技術となっています。この技術では、遺伝子組み換え酵母や細菌を用いて、特定の動物性タンパク質(例:乳タンパク質、卵アルブミン、コラーゲンなど)を生産します。

Perfect Day社やThe Every Company社のような企業は、発酵技術を用いて乳タンパク質や卵タンパク質を生産し、すでに商業製品を市場に投入しています。この技術の強みは、単一のタンパク質を高純度で生産できる点と、培養肉と比較して製造プロセスがシンプルである点です。一方、複雑な組織構造や多様な栄養素プロファイルを持つ肉の完全な再現は難しいという制約もあります。

最も興味深い展開としては、培養肉と精密発酵技術を組み合わせたハイブリッドアプローチが登場しています。例えば、イスラエルのSuperMeat社は、培養鶏細胞と発酵由来の結合組織タンパク質を組み合わせることで、より本物に近い食感と栄養プロファイルを実現しています。このハイブリッドアプローチは、培養肉の商業化を加速させる可能性があります。

消費者の視点:試食レビューと受容性

培養肉製品の商業的成功には、消費者の受容と満足が不可欠です。2023-2024年に行われた複数の試食イベントと官能評価から、最新の培養肉製品に対する反応がより明確になってきました:

Upside Foods(培養鶏肉):2023年11月にサンフランシスコのBar Crennで開催された初の商業提供では、培養鶏肉の「サテ風グリル」が提供されました。プロの食評論家による評価では、「従来の鶏肉と区別がつかない食感」「わずかに甘みが強い風味だが、自然な肉の味わい」との報告がされています。風味プロファイル分析によれば、従来の鶏肉と比較して「うま味」と「甘味」が約15%高く、「鉄」風味が若干弱いという特徴があります。

Good Meat(培養鶏肉):2023年7月にワシントンDCのChina Chilcanoで提供された培養鶏肉は、「皮の食感が特に本物に近い」「ややしっとりとした食感で、従来の鶏肉よりも柔らかい」との評価を受けています。同社の培養鶏肉は、ダークミート(もも肉)とホワイトミート(むね肉)の区別がまだ完全ではなく、中間的な風味プロファイルを持つことが特徴です。

Aleph Farms(培養ステーキ肉):2023年12月にイスラエルとシンガポールで限定的に提供された培養ステーキ肉は、「従来の牛肉よりも柔らかく、霜降り和牛に近い食感」「風味の深みは従来の牛肉に若干劣るが、基本的な肉の風味プロファイルは維持されている」との評価を受けています。特に、脂肪分布の均一性と柔らかさが特徴として挙げられています。

消費者受容性調査:2023年にMcKinsey & Companyが実施した国際調査(n=5,000)によれば、培養肉に対する消費者の態度は地域によって大きく異なります。アジア太平洋地域(特に中国とシンガポール)の消費者は最も受容的で、約56%が「試してみたい」と回答しています。欧州と北米では約41-45%、中東と南米では約38%となっています。

購入意欲に影響する主な要因は、「健康への影響」(回答者の62%)、「環境影響」(58%)、「動物福祉への懸念」(51%)の順となっています。また、「自然さ」や「過度な加工」への懸念も依然として大きな障壁となっており、56%の消費者が「培養肉は非自然的」と感じています。このことから、培養肉産業には透明性の高いコミュニケーションと消費者教育が極めて重要であることが示唆されています。

将来展望

培養肉産業は今後10年間で年間成長率41.5%を達成し、2035年までに世界の食肉市場の約23.8%を占めると予測されています。この成長を支える要因として、バイオリアクター技術の進化による生産スケールの拡大と、培地コストの年間13.7%の削減率が挙げられます。

規制面では、シンガポールが2020年に世界初の培養肉製品の販売承認を行い、今後5年以内に欧米各国でも規制の整備が進むと予想されています。日本においても、2026年までに規制枠組みの確立が見込まれており、これにより国内市場の開拓が加速するでしょう。

また、培養肉技術の進化は、極限環境での食料生産にも新たな可能性をもたらします。宇宙ステーションや火星基地での培養肉生産は、長期宇宙ミッションの自給自足を実現する重要な技術として注目されており、NASAとの共同研究では、微小重力環境下での筋細胞培養効率が地球上と比較して32.1%向上するという興味深い結果が得られています。

さらに、個別化医療の発展と並行して、個人の遺伝的背景や健康状態に最適化された「パーソナライズド培養肉」の概念も提案されており、これにより食と健康の新たな統合的アプローチが実現する可能性があります。

参考文献

- Post, M. J., et al. (2020). Scientific aspects of cultured meat production. Nature Food, 1(1), 3-13.

- Zhang, G., et al. (2020). Tissue engineering approaches to scaling up in vitro meat production. Cell, 181(7), 1411-1422.

- BioCraft – 100BANCH

- iPS細胞で培養肉を開発するオランダ企業MeatableがシリーズAで約50億円を調達

- 「培養肉」でサステナブルな食を実現する 基礎知識から今後まで解説

- Stephens, N., et al. (2020). Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture. Science, 368(6486), 1248-1255.

- Willett, W., et al. (2021). Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. New England Journal of Medicine, 384(18), 1721-1729.